La capacité ferroviaire, un concept technique devenu un enjeu entre EF et GI…

La capacité ferroviaire est l’ensemble des espaces / temps disponibles sur les lignes d’un réseau ferré. Dès leur apparition au XIXe siècle, les réseaux ferroviaires accordent ces capacités à différents besoins, soient fondamentalement la circulation des trains et la maintenance. Aussi longtemps que l’exploitation de ces réseaux est restée intégrée, ces besoins sont satisfaits par des procédures internes ; mais, à la fin du XXe siècle en Europe, l’ouverture à la concurrence et la séparation entre gestionnaires d’infrastructures (GI) et entreprises ferroviaires (EF) bouleversent ces procédures et transforment les capacités ferroviaires en enjeux économiques, commerciaux, contractuels et financiers.

C’est ainsi que les EF acquièrent le droit d’obtenir les fameux sillons, ces réservations de capacités d’un point A à un point B suivant un horaire précis ; les sillons se commandent, s’obtiennent et se payent suivant des procédures consignées dans le document de référence du réseau (DRR) publié chaque année par le GI. Pour obtenir les meilleurs sillons sur le réseau, en termes de temps de parcours mais également de positionnement horaire dans la journée, la semaine ou le mois, les EF doivent maîtriser parfaitement ces procédures.

Dans le même temps, les GI sont également d’exigeants demandeurs de capacités, car leurs besoins liés aux travaux de maintenance, de régénération et de développement ne cessent de croître et de s’inscrire dans une logique de massification, pour gagner en productivité. Dans leur rôle d’attributeur des capacités, les GI sont donc confrontés à une problématique d’optimisation particulièrement complexe, comme le rappelait SNCF Réseau lors du colloque du 4 février dernier.

…et hautement stratégique pour les opérateurs de transport combiné

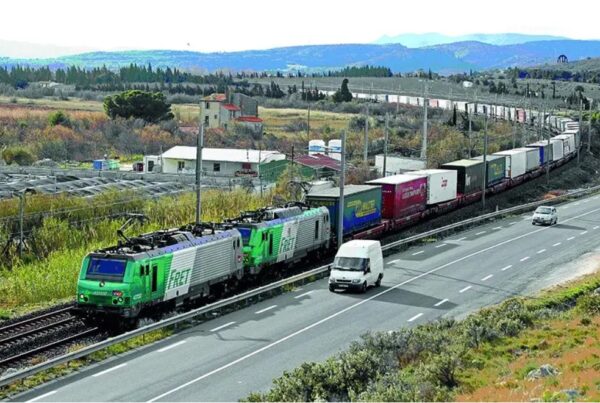

Pour offrir une alternative crédible au transport routier de bout en bout, le transport combiné rail-route, et davantage encore que le fret ferroviaire conventionnel, doit proposer des délais d’acheminement au moins équivalents. Or, du fait qu’il nécessite des transferts d’un mode à l’autre dans les terminaux, il doit compenser ces « temps morts » par une plus grande vitesse d’acheminement sur des trajets long parcours. Cette vitesse ne pouvant pas être accrue dans les pré- ou post-acheminements routiers, qui sont au surplus de courte distance, elle doit l’être dans l’acheminement ferroviaire ; de fait, le fret ferroviaire atteint des vitesses nominales plus élevées que les 80-90 km/h de la route : 120 km/h pour la plupart des trains du combiné voire 140 ou 160 dans des cas très spécifiques. Ces vitesses sont très théoriques, et en réalité la vitesse moyenne d’un train de combiné est très en deça.

Cet avantage comparatif n’est cependant pas toujours simple à mettre en œuvre car le traçage des sillons doit se plier à de nombreuses contraintes : coexistence avec les autres trafics (voyageurs, trains de nuit…) et les « plages-travaux », restrictions de vitesse dans la traversée des gares ou autres points singuliers du réseau ; à cela s’ajoute, en trafic international, les temps morts des passages aux frontières.

Obtenir des sillons performants n’en reste pas moins hautement stratégique pour les opérateurs de transport combiné, d’autant plus que les 20 dernières années ne leur ont pas épargné une lente dégradation des temps de parcours. Ainsi, pour exemple, sur un service Lille – Toulouse, on a pu constater qu’entre 2016 et 2025 le temps de parcours d’un sillon de base est passé de 13h47 à 15h38 (sens nord-sud) et de 13h28 à 14h35 (sens sud-nord) ; sur un service Valenton – Perpignan, le temps de parcours entre 2015 et 2025 est passé de 11h57 à 14h04 (sens nord-sud) et de 12h26 à 14h05 (sens sud-nord). Outre une perte d’attractivité commerciale, cette dégradation est également un foyer de coûts supplémentaires pour les opérateurs, en termes de ressources humaines (davantage de temps de conduite) et d’énergie. SNCF Réseau ne nie pas le phénomène mais l’attribue à la demande toujours croissante de capacités sur ses voies, aussi bien en sillons qu’en travaux.

Vers des tensions croissantes sur la demande de capacités

Le fret ferroviaire et le transport combiné sont engagés dans une course contre la montre pour répondre à la demande de décarbonation de l’économie française : leurs volumes et parts de marché sont appelés à croître sensiblement d’ici 2030, d’où des besoins pressants en sillons, en quantité (renforcement des fréquences actuelles et création de nouveaux services) et en qualité (gabarit P400 pour le transport de semi-remorques, longueurs de 850m…).

Dans le même temps, la demande en sillons voyageurs est appelée elle aussi à s’accroître, du fait de la croissance naturelle des trafics, TGV et TER principalement, et de multiples projets (lignes nouvelles comme GPSO, TELT ou PACA, réseaux express métropolitains « REM »…)

Enfin, les perspectives pour ce qui est des plages-travaux s’annoncent également très tendues, du fait des plans massifs de régénération du réseau et de nombreux projets de développement et de mises aux normes ; la carte ci-dessous, éditée par SNCF Réseau pour 2025, donne une idée de l’ampleur annuelle de cette masse, produite par plus de 1600 chantiers étalés sur plus de 1000 kilomètres de voies.

Le dialogue capacitaire, une exigence qui se renforce

Depuis le début des années 2000, les règles d’attribution des capacités ferroviaires ont toujours intégré des processus de dialogue et de concertation entre le GI et les demandeurs, aussi bien en phase amont (entre 6 et 2 années avant la mise en œuvre du service annuel) qu’en phase de pré-construction (pendant les 2 années prédécentes). Elles se sont complétées au fil des ans par des instances de portée plus générale, par exemple les réunions COOPERE qui rassemblent les acteurs du fret, dont le GNTC.

Ces dernières années, en raison de la complexité croissante des enjeux et également de l’ouverture à la concurrence des services voyageurs depuis 2019, l’attribution des capacités ferroviaires a connu deux évolutions importantes :

- renforcement de la concertation amont par la création des « plates-formes de coordination services et infrastructures » ;

- structuration à moyen et long terme des projets de graphiques, par deux nouveaux outils, les PER (plans d’exploitation de référence) et les PEE (plans d’exploitation émergents).

Petite précision terminologique : la « concertation » dans le contexte de la capacité ferroviaire et évoquée dans ce Dossier se distingue de la « concertation » sur les projets d’aménagements et de grands équipements telle qu’organisée en France par la loi depuis 2005 et qui s’impose à SNCF Réseau en tant que maître d’ouvrage de ces projets.

Les plates-formes de coordination : renforcer le dialogue amont

Présidées par l’Etat et animées par SNCF Réseau, ces plates-formes de concertation sont au nombre de 11 :

- 8 sont des plates-formes territoriales, suivant le découpage ci-dessous ;

- 2 sont des plates-formes nationales, consacrées respectivement aux voyageurs et au fret ;

- 1 est un dispositif spécifique à l’Ile-de-France.

A l’échelle territoriale et nationale, ces plates-formes réunissent les acteurs suivants :

- l’État, national et « territorial »,

- les autorités organisatrices de transport ferroviaire, éventuellement accompagnées de leurs opérateurs,

- les opérateurs voyageurs et fret,

- l’Alliance 4F « Fret Ferroviaire Français du Futur » dont le GNTC fait partie et qui représente l’ensemble des opérateurs, chargeurs et terminaux du fret ferroviaire en France,

- SNCF Gares & Connexions,

- SNCF Réseau (et parfois même d’autres gestionnaires d’infrastructures).

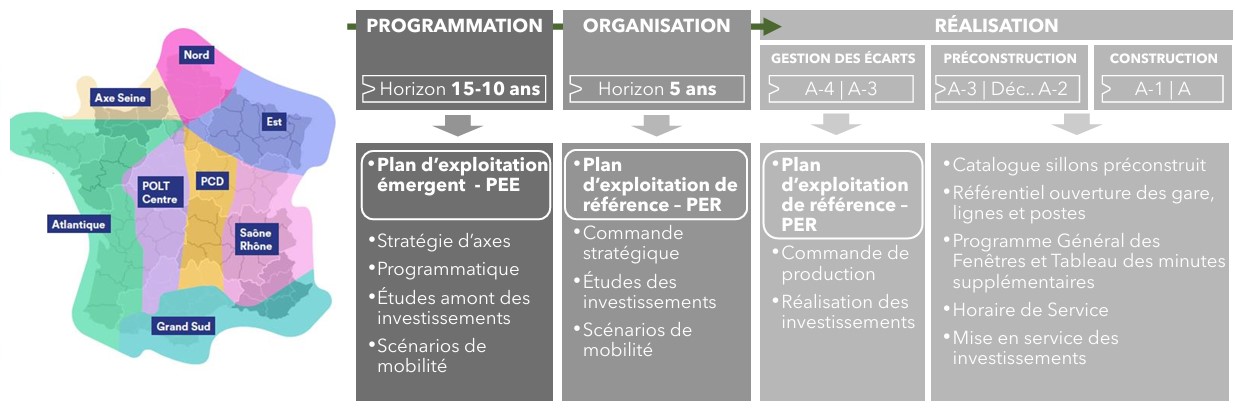

Le but de ces échanges est clair : construire des visions partagées sur les capacités ferroviaires et leur optimisation, actuelles et à venir. Concrètement, les plates-formes débattent de sillons, de services, de gares, de projets ou encore de pratiques de maintenance. Pour formaliser ces visions, les plates-formes co-construisent des « plans d’exploitation », à horizon de 5 ans (les PER) et à horizon de 10-15 ans (les PEE). A noter que ces visions, à la différence du processus formel de commande de sillons, ne créent pas d’obligation ni de droits sur les capacités ni pour les demandeurs ni pour le GI.

Les Plans d’exploitation de référence (PER) : un cadrage à 5 ans

Les PER décrivent l’usage optimisé du réseau, en partant des besoins prévisionnels de mobilité par segment de marché, et des besoins prévisionnels de maintenance et travaux nécessaires au maintien et au développement de la performance du réseau, à coûts maîtrisés.

Un PER se compose :

- d’une capacité commerciale nominale, répondant aux besoins prévisionnels voyageurs et fret réguliers du lundi au vendredi décrite au travers d’un modèle de flux structuré et s’appuyant sur des objets techniques (« réticulaire 2h », « graphiques de gare » systématiques 2h pour les gares structurantes et « maquettes 24h »). Fondée sur les principes du cadencement, la trame horaire systématique est un plan de sillons cohérents entre eux en ligne et en gare, bâti sur un intervalle horaire de 2 heures.

- d’une capacité travaux, dite « cadrage capacitaire travaux », répondant aux besoins prévisionnels pluriannuels, constitué des fenêtres génériques, des fenêtres de surveillance, des crédits temps associés aux limitations de vitesse, des itinéraires alternatifs, des volumes d’activation et des périodes interdites, et le cas échéant de fenêtres déformées récurrentes.

Le PER rappelle les hypothèses prises en compte et indique ses conditions de réalisation, internes au GI ou externes. Il précise également les méthodes suivies pour garantir la robustesse, c’est-à-dire la fiabilité du fonctionnement prévu.

A l’issue de leur conception, les PER sont publiés sur le site web de SNCF Réseau (Plan d’exploitation de référence (PER) | SNCF Réseau). A la date de rédaction de ce Dossier, déjà 12 PER étaient publiés et applicables entre 2025 et 2027, tandis que 2 PER sont applicables à partir de 2028.

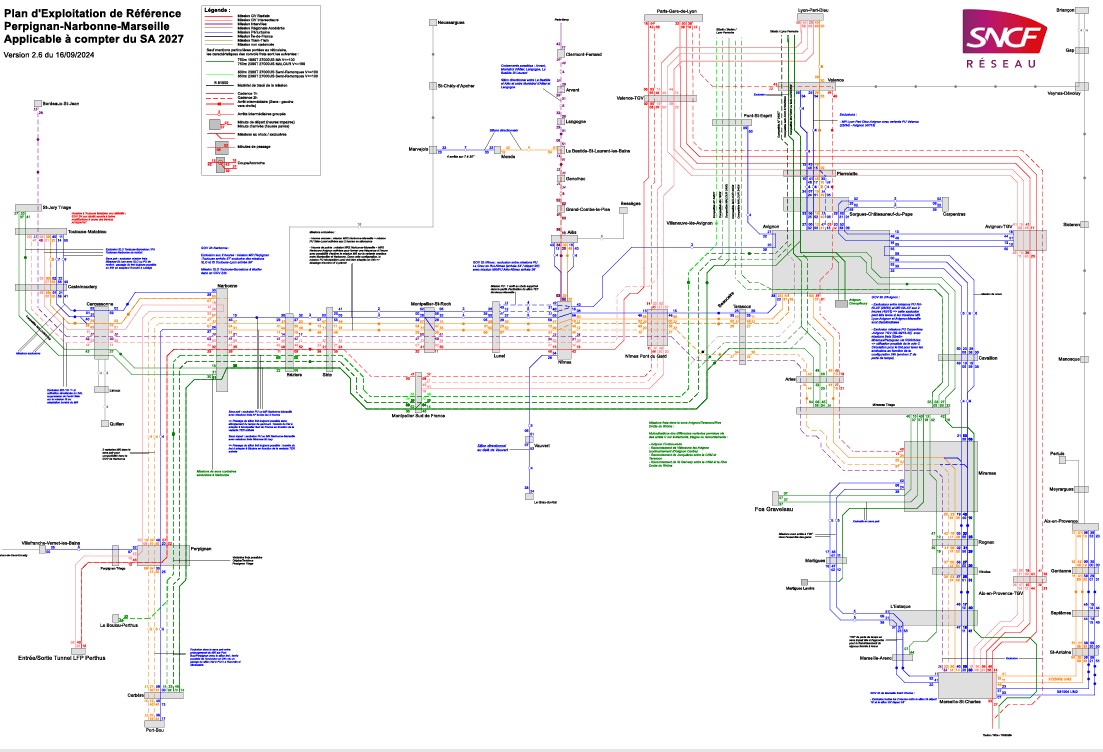

La figure ci-dessous montre le « réticulaire » du PER de l’axe Perpignan – Narbonne – Marseille pour le service 2027, tel que publié en 2024. Chaque trait correspond à un sillon générique se répétant toutes les heures (trait plein) ou toutes les 2 heures (pointillé), les couleurs précisant la nature des circulations (le fret est en vert). Un simple coup d’œil embrasse la complexité de l’exercice sur une zone particulièrement fréquentée, notamment par les services de transport combiné.

Au total, on voit que les PER ont une allure très opérationnelle et que leur logique relèvent d’un terme assez court (5 ans), compte tenu des taquets annuels de la commande capacitaire (qui commencent 2 ans avant le service). C’est pourquoi SNCF Réseau a choisi de compléter l’exercice de programmation par un horizon plus lointain, auquel répondent les PEE.

Les Plans d’exploitation émergents (PEE) : une vision à 10-15 ans

Si le contenu des PEE est similaire aux PER (mention des hypothèses, cadrage des capacités, conditions de réalisation), leur portée est différente : en fait, ils visent à identifier les évolutions fonctionnelles du réseau nécessaires au développement des trafics à horizon de 10-15 ans. Dans cette logique, ils permettent de lister les études de faisabilité à lancer, et ainsi les projets d’adaptation d’infrastructures pertinents : les orientations dégagées alimentent les réflexions du Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI, instance placée auprès du ministre chargé des transports et chargée de l’éclairer sur les choix futurs en matière d’infrastructures) et les contrats de plan État-Région (CPER).

Par rapport aux PER, il semble que le travail de confection des PEE soit encore en démarrage. Lors du colloque du 4 février, il était dit que les orientations concertées dans le cadre de l’élaboration de ces plans seront rendues publiques par l’Etat dans des modalités encore à définir ; toutefois les PEE seront l’objet de concertations au sein des plateformes. Le sujet est donc à suivre.

Vers une intégration européenne renforcée des méthodes d’allocation des capacités ferroviaires

Si ces nouveaux outils ouvrent ainsi des perspectives intéressantes pour améliorer l’attribution des capacités ferroviaires, celle-ci pourrait dans un avenir proche connaître de nouvelles avancées au niveau européen, puisque la Commission porte toujours un projet de nouveau règlement visant à accroître encore la performance globale des GI en la matière, notamment en renforçant leur coordination et en harmonisant leurs méthodes.

Déjà négocié lors de la précédente mandature avec le Conseil (cf. votre Combilettre n°11 de décembre 2023), ce projet devrait normalement aboutir d’ici 2029 : nul doute que nous y reviendrons.

Pour aller plus loin

- Site de SNCF Réseau, pages consacrées à la gestion capacitaire : https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau-demain/loptimisation-lusage-reseau-ferroviaire

- Document de référence du réseau 2025 https://www.sncf-reseau.com/fr/drr/drr-horaire-de-service-2025

- Présentation du colloque du 4 février 2025 https://www.sncf-reseau.com/medias-publics/2025-02/colloque_etat_x_reseau_support_projete.pdf?VersionId=ENckZUzOSC5CYbOYyhfFoGlkiT9WvNvy