Petite histoire d’une idée simple

C’est après la Seconde Guerre mondiale, avec l’essor du transport routier de marchandises, que s’est répandue la pratique de charger des camions sur des trains pour franchir de longues distances ou des obstacles naturels, le parcours strictement routier conservant sa pertinence sur les pré ou post-acheminements.

Ces convoyages s’effectuent suivant deux formules :

- le camion et son chauffeur sont chargés « tels quels » sur un wagon ; s’il s’agit d’un semi-remorque, c’est celle-ci et son tracteur qui montent sur le train ; le chauffeurprend place dans une voiture ferroviaire accrochée au même convoi, en places assises.C’est le mode « accompagné ».

- seule la semi-remorque fait le voyage, chargée sur un wagon adapté ; le tracteur et son chauffeur n’effectuent que le parcours de pré- ou post-achemiment. C’est le mode « non-accompagné ».

Dans la première formule, l’idée est d’offrir aux transporteurs une continuité d’itinéraire pour leurs camions au moyen de nombreuses rotations quotidiennes de trains, et ce sans réservation obligatoire. En Europe, de tels services en navettes apparaissent sur des axes non encore équipés d’autoroutes et présentant un obstacle naturel, ainsi dès 1957 sur l’axe ferroviaire du Saint-Gotthard (Suisse) : les camions évitent de gravir la route classique jusqu’au col en empruntant les trains.

Cette idée se répand ensuite, elle se retrouve par exemple dans le tunnel franco-italien du Fréjus jusqu’à son doublement par le tunnel routier en 1980. Elle est à la base de la navette Shuttle, mise en service en 1994 dans le tunnel sous la Manche et reliant les terminaux de Coquelles (France) et de Folkestone (Royaume-Uni). D’autres services basés sur ce principe en Autriche, Allemagne ou Suisse, des pays où elles sont appelées rollende Landstrasse (« routes roulantes ») ou RoLa. La ligne RoLa Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) – Novare (Italie), créée en 1968, est aujourd’hui la plus fréquentée d’Europe.

Dans le même temps, le transport des camions par le train se développe par une autre logique, dans laquelle seule la remorque routière est transportée, une évolution rendue possible par plusieurs innovations :

- des moyens puissants de manutention (portiques et autogrues), aptes à soulever des remorques de plus en plus lourdes et volumineuses ;

- des semi-remorques préhensibles (ou « grutables »), c’est-à-dire dotées d’accroches latérales en partie basse (ou « platines ») par lesquelles elles peuvent être soulevées ;

- des véhicules ferroviaires aux dimensions plus généreuses, aptes à les transporter tout en restant dans les gabarits ferroviaires courants, dont l’emblématique « wagon-poche » apparu en Allemagne en 1973.

Dans cette deuxième formule, ni le tracteur ni le chauffeur du camion ne sont plus du voyage ; la semi-remorque est considérée comme une UTI acheminée dans des conditions très proches d’une caisse mobile.

Aujourd’hui en Europe, cette deuxième formule a largement pris le pas sur la première. D’après l’UIRR, seul 1% du volume du combiné rail-route est opéré en mode accompagné, soit 8 millions de tonnes en 2021.

Wagon-poche chargé d’un semi-remorque non préhensible et transportée sans son tracteur, exposé au salon Transport Logistique de Munich en 2023

Ensemble routier de l’opérateur Groupe Alainé, comprenant une semi-remorque routière préhensible reconnaissable à ses platines latérales de couleur jaune.

Pour terminer cette vue liminaire, il faut préciser que le transport ferroviaire de semi-remorques routières a fait l’objet depuis 40 ans de plusieurs variations techniques, la plus aboutie étant le Roadrailer américain : l’idée est de poser la semi-remorque directement sur des bogies ferroviaires, en supprimant par conséquent le corps du wagon-poche de façon à gagner en poids. Apparu aux Etats-Unis au début des années 80, ce système, qui mobilise des semi-remorques et des bogies spécialement renforcés, a connu un certain succès auprès de grands réseaux comme Conrail ou Norfolk Southern ; en France, il a été testé en 1990 en vraie grandeur sur le réseau SNCF, en partenariat avec GEFCO, la CNC et le constructeur ferroviaire Arbel. Le dernier Roadrailer a cessé de circuler aux Etats-Unis en 2019, mais plusieurs projets dans le même sens continuent d’être étudiés en Europe.

Détail du bogie ferroviaire portant deux semi-remorques dans un train Roadrailer américain, une innovation pour l’instant sans descendance opérationnelle en Europe.

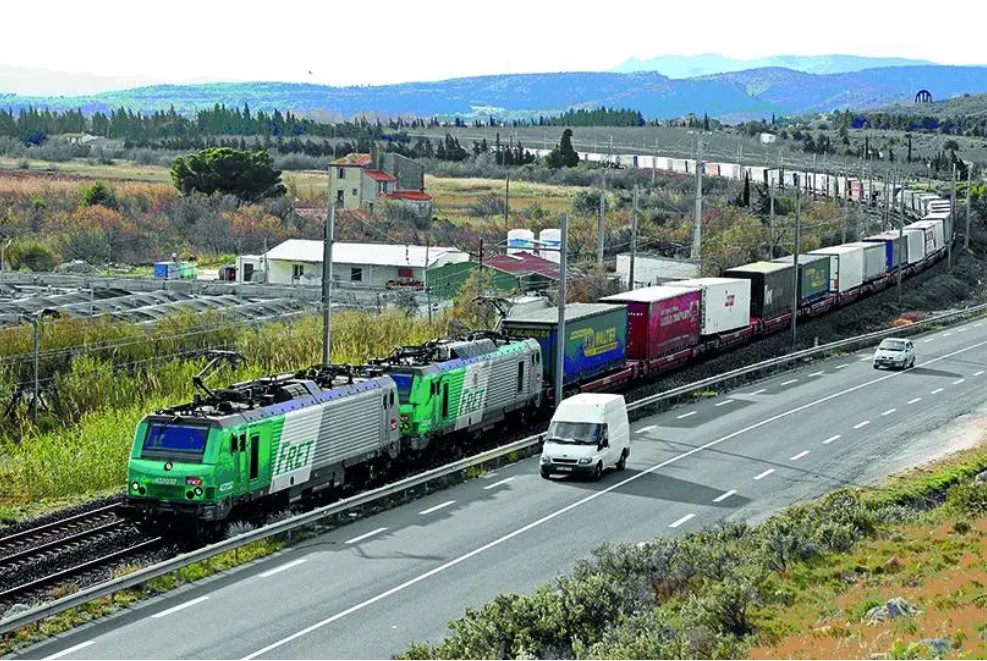

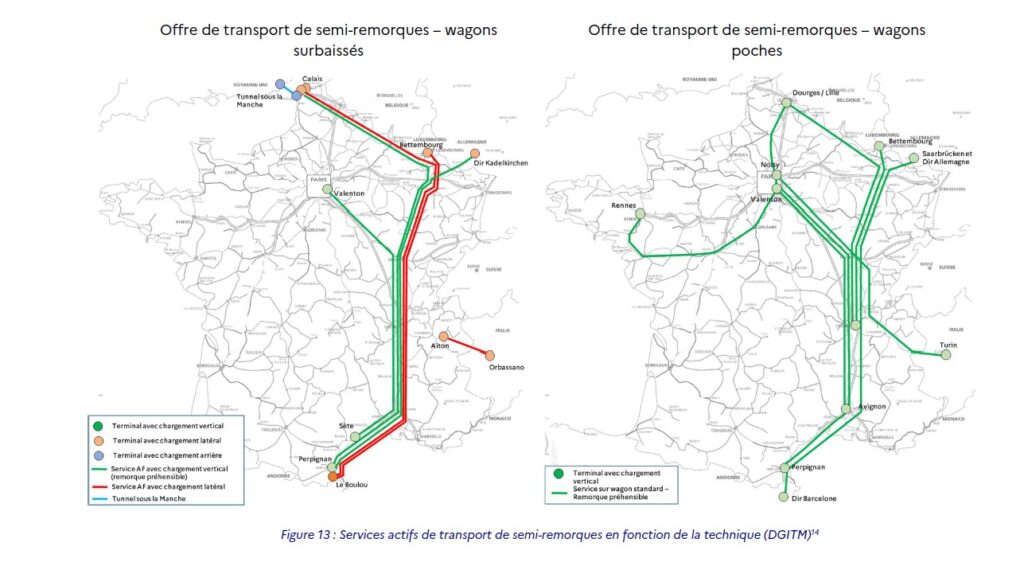

En France aujourd’hui, une offre de transport plutôt orientée nord-sud.

Les services de transport de semi-remorques réguliers en France aujourd’hui ont suivi la même dynamique de développement, plutôt dans une orientation géographique nord-sud comme le montrent les cartes ci-dessous, extraites du récent schéma directeur du transport combiné déjà évoqué dans votre Combilettre (n°21, novembre 2024).

Dans cette offre, on remarque les deux services de franchissement d’obstacles naturels, en mode accompagné :

- le service transmanche entre Coquelles et Folkestone, mis en exploitation en 1994 surune distance d’environ 50 km ;

- le service franco-italien entre Aiton (près de Chambéry) et Orbassano (près de Turin), mis en exploitation en 2003 sur une distance de 175 km ; cette « autoroute ferroviaire alpine » (AFA) est toutefois suspendue depuis l’interruption de la ligne ferroviaire de la Maurienne en août 2023, elle devrait rouvrir ses portes cette année.

Les autres services sont en mode non accompagné et ont plutôt pour objet de franchir de longues distances rapidement.

D’après l’Observatoire du transport combiné, 115 000 semi-remorques ont été transportées par rail en France en 2023, soit presque 18% du total des UTI du combiné rail-route (ces chiffres, qui dénombrent les UTI bénéficiant de l’aide à la pince, ne comprennent cependant pas le trafic de l’AFA). Toujours selon l’Observatoire, le transport de semi-remorques par wagons surbaissés était la même année de 4,9 milliards de tonnes-kilomètres, soit 23% du total du combiné rail-route.

L’enjeu du transport des semis non-préhensibles, qui représentent 90% du marché.

En plus de sa forte croissance depuis vingt ans, le transport de semi-remorques est marqué par le développement de techniques visant à ouvrir le ferroviaire aux remorques non préhensibles, ces dernières représentant 90% des remorques en circulation en France. De fait, en raison de sa structure renforcée et de ses platines, la semi-remorque préhensible est un peu plus coûteuse à l’achat (de l’ordre de 5 à 10% selon un expert) que son homologue non-préhensible, et est donc moins accessible à la plupart des sociétés de transport routier.

Ainsi a-t-on vu apparaître en faveur des semi-remorques non-préhensibles :

- des systèmes de chargement par « panier », sorte de plateau métallique sur lequel la remorque est placée et qui est ensuite soulevé, par manutention verticale, aussi bien par portiques que par reachstaker. D’après le rapport 2024 de l’UIC et l’UIRR sur le combiné européen, trois constructeurs, Nikrasa, R2L et Tatravagonka, proposent plusieurs types de paniers.

Panier R2L en cours d’utilisation pour le chargement d’une semi non préhensible sur le terminal de Rennes. Il est saisi par un reachstaker et va être posé sur un wagon poche standard type T3000. Crédit photo Rail Développement.

- des systèmes de chargement dits « horizontaux », permettant de charger une semi-remorque sur un wagon sans recourir à une manutention verticale ; le pionnier en France a été le système Modalohr, mis en service en 2003 sur l’AFA et dans lequel le corps du wagon, devant un quai de chargement adapté, pivote en diagonale par rapport à l’axe de la voie, de façon à accueillir la remorque ; pour sa part, le système Cargobeamer, conçu en Allemagne par la société éponyme en 2011, fait translater la remorque latéralement, dans un panier de chargement venant épouser le corps du wagon.

Wagon Modalohr en position de chargement, en diagonale par rapport à l’axe de la voie. Image Modalohr.

Wagon Cargobeamer en cours de chargement, la semi-remorque évolue latéralement.

A noter enfin qu’au niveau européen plusieurs Etats membres soutiennent financièrement lestransporteurs routiers qui choisissent d’investir dans des semi-remorques préhensibles, ainsi que les opérateurs de terminaux se dotant d’équipements de manutention adaptés (Allemagne, Espagne, Pologne).

La question des gabarits ferroviaires en France : un projet de schéma directeur

Si transporter des camions par rail est donc aisé grâce à ces différentes techniques, il n’en reste pas moins que l’infrastructure ferroviaire doit, elle aussi, suivre ce mouvement. En France, la demande pour ces services doit trouver des réponses en termes de sillons (les capacités nécessaires étant surtout le fait d’axes déjà chargés) et également en termes de gabarit : les semi-remorques aptes au rail-route les plus répandues en Europe, de type P400 (d’une hauteur de 4 mètres depuis le niveau du sol), n’étant pas encore admises sur tous les axes du réseau ferré national, l’Etat travaille à un schéma directeur du transport des semi-remorques devant ordonnancer les opérations prioritaires de mise au gabarit, qui devrait aboutir à l’été 2025.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte européen : lors de la révision de sa politique en faveur des réseaux trans-européens de transport (RTE-T) en 2024, la Commission européenne a accentué ses exigences sur l’équipement des grands axes ferroviaires qui les composent. Ainsi, le gabarit dit « LGP400 », apte à accueillir les semis P400 sur des wagons-poches, devient impératif sur ces lignes, qu’elles soient nouvelles (ce sera donc le cas des lignes d’accès au futur tunnel Lyon-Turin évoquées en préambule) ou classiques. Rappelons que la France est traversée par trois corridors européens de fret ferroviaire, les RFC 2, 4 et 7, couvrant ses principaux axes ferrés.

Cet impératif entraîne un défi conséquent pour SNCF Réseau, dont l’infrastructure , mais aussi les règles de maintenance, doivent être entièrement réétudiées pour dégager les dimensions nécessaires, notamment dans les tunnels et au droit des grands ouvrages d’art (ponts, quais des gares). Dans certains cas, de façon pragmatique, le LGP400 s’obtiendra par des ralentissements de vitesse ou d’autres mesures d’exploitation spécifiques. A l’automne 2024, en attendant la finalisation du schéma directeur, SNCF Réseau indiquait aux parties prenantes du fret ferroviaire avoir provisionné 530 millions d’euros dans ses investissements d’ici 2032 pour faire face à ces projets.

Des perspectives favorables

Ainsi, le transport combiné, par la technique et l’initiative commerciale, a répondu aux attentes du marché et dessine des perspectives favorables pour le développement du transport des camions par rail, en Europe et en France. L’année 2025 devrait le confirmer avecplusieurs nouvelles relations dans l’Hexagone.